記事作成者:株式会社アイリス

不動産管理業の保証事業およびDX推進コンサルタント、不動産Techソリューション事業

2025.10.24

近年、高齢者の孤独死が社会問題として深刻化しています。

ご家族と離れて暮らす一人暮らしの高齢者の方の安否確認は私たちにとって大きな関心事と言えるでしょう。

この記事では、高齢者の安否確認に役立つ様々なサービスやグッズ、そして自治体の取り組みについてご紹介します。

「見守りサービス」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのようなサービスがあるのか、ご自身やご家族に合った見守り方法はあるのか、といった疑問にお答えします。

この記事を参考に、最適な見守り方法を見つけていきましょう。

目次

高齢者の安否確認がますます重要視される背景には現代の社会問題が大きく関係しています。

一人暮らしをしている高齢者が増え、病気やケガのリスクが高まる中、万が一の時に早急に対応できる体制が必要です。

さらに孤独死の増加傾向も深刻な問題となっており、こうした事態を未然に防ぐための対策が求められています。

ここでは、こうした背景を踏まえ、高齢者の安否確認がなぜ重要なのかを詳しく解説していきます。

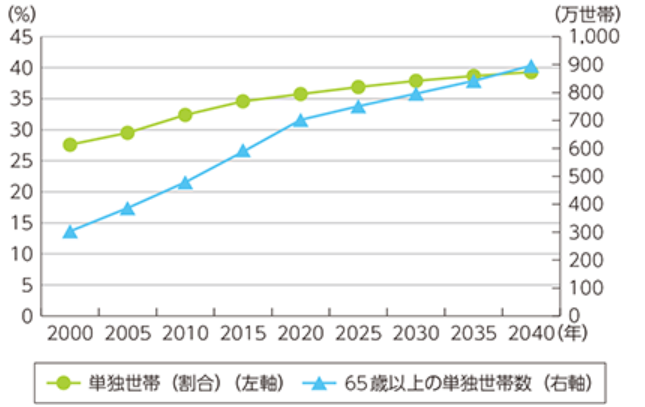

日本では年々単身世帯の割合が増加しており、特に高齢者の一人暮らしが急増しています。

総務省のデータによると、2020年には65歳以上の高齢者世帯のうち約30%が一人暮らしです。

特に都市部では核家族化が進み、高齢者が家族と離れて暮らすケースが多く見られます。

<単独世帯率の推移と65歳以上の単独世帯数の推移(2020年以降は予測)>

一人暮らしの高齢者は何かトラブルがあった場合に周囲の助けを得るのが難しくなるため安否確認が不可欠です。

見守りサービスを導入することで高齢者の健康状態や生活リズムをモニタリングし、迅速な対応ができるようになります。

高齢者は加齢に伴い、病気やケガのリスクが増加します。

特に、心筋梗塞や脳卒中などの急性疾患は、発症からの早急な対応が命に直結する場合があります。

また、転倒による骨折も高齢者にとって重大なリスクです。

一人暮らしの高齢者がこういった危機に直面した場合、すぐに救助を呼べない状況に陥ることが多いため安否確認システムが非常に大切です。

センサーやカメラを活用することで異常を早期に察知し、速やかな対応が可能になります。

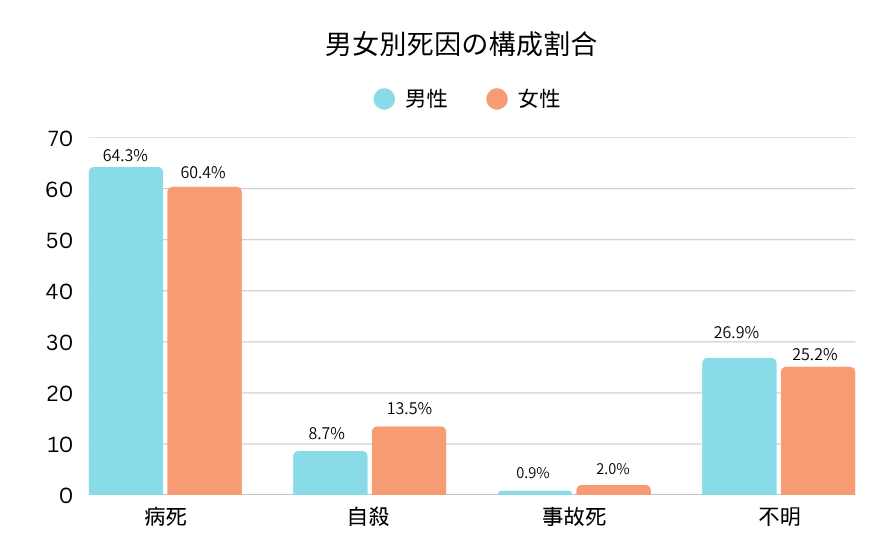

孤独死は社会的な問題として年々注目されています。

特に一人暮らしの高齢者が病気や事故で亡くなり、誰にも発見されずに時間が経過してしまうケースが増加しています。

厚生労働省の調査によると、近年孤独死の件数は上昇傾向にあり、全国の自治体も孤独死防止対策等の取組を行っています。全国の自治体も孤立死防止対策等の取組

見守りサービスや自治体の支援を活用することで、孤独死を未然に防ぎ、家族や親族に安心感を提供できます。

<孤独死者の死亡原因>

高齢者の安否確認を効率的に行うためには、様々な見守りサービスを活用するのがおすすめです。

現代では、テクノロジーを活かした多様なサービスが提供されており、センサーやカメラを使った方法から、訪問型やアプリによる確認方法まで多岐にわたります。

ここからは、それぞれの見守りサービスの特徴とメリットを詳しく見ていきましょう。

センサーを利用した安否確認は、高齢者の日常的な行動や環境の変化を検知し、異常が発生した際に通知を送るシステムです。

例えば、人感センサーやドアセンサーを自宅に設置することで一定時間動きがない場合やドアの開閉が行われない場合に異常と判断され、家族や見守りサービスに通知が送られます。

また、温湿度計センサーを使うことで、室内の温度や湿度の急激な変化も把握可能です。

こうして、高齢者の熱中症や寒さによるリスクを未然に防ぐことができます。

センサーの種類や設置方法は多岐にわたり、日常生活に負担をかけることなく高齢者を見守る手段として非常に有効です。

カメラを利用した安否確認は、映像を通じて高齢者の様子を遠隔で確認できる方法です。

室内に設置されたカメラはリアルタイムで映像を送信し、家族や安否確認システムの担当者がスマートフォンやパソコンで確認できます。

また、カメラに備わっている動体検知機能や音声通信機能を活用することで、異常が発生した際には自動で通知が届き、すぐに対策を取ることが可能です。

プライバシーの問題を懸念される方もいますが、特定の時間帯にのみ作動する設定や、必要に応じた確認だけに使用することで安心とプライバシーのバランスを保つことができます。

インターネット不要の見守りカメラ|スマホで使えるおすすめ機種も紹介

訪問型サービスは、定期的にスタッフが高齢者の自宅を訪問し直接安否確認を行う方法です。

訪問型サービスの最大の特徴は、スタッフが高齢者と対面して健康状態や生活環境を確認できる点です。

これにより機械では気づきにくい異常や、日常の些細な変化にも対応できます。

またスタッフとのコミュニケーションを通じて、高齢者が孤独感を感じにくくなる効果も期待できます。

定期訪問の頻度や内容は利用者のニーズに合わせて柔軟に調整できるため、よりパーソナライズされた見守りが可能です。

スマートフォンアプリを活用した安否確認方法は手軽に始められるのが特徴です。

アプリでは高齢者の位置情報をリアルタイムで確認できる機能や、日々の健康状態を記録・共有する機能があります。

特にスマートウォッチやスマートフォンと連動したアプリでは、心拍数や歩数などの健康データを常にモニタリングすることが可能です。

また、異常時には自動で緊急通知が送られるためすぐに対応できます。

アプリを使用することで遠隔地に住んでいる家族でも簡単に高齢者の様子を把握できるため、安心感が増します。

高齢者の安否確認をより手軽に行うために市販のグッズを活用することもできます。

市販のグッズは手軽に導入できる点が魅力で、日常生活の中で自然に高齢者を見守ることができます。

ここでは、特に人気のある人感センサーライトや温湿度計センサー、見守り用カメラ、スマート家電を使った安否確認方法についてご紹介します。

人感センサーライトは高齢者の生活空間に設置するだけで動きを感知し自動で点灯する便利なアイテムです。

例えば、夜中にトイレに行く際にセンサーライトが点灯し、転倒などの事故を未然に防ぐことができます。

さらに、動きを一定時間感知しない場合に異常を知らせる機能を持つ商品もあり、安否確認の一環として非常に役立ちます。

また、温湿度計センサーは室内の温度や湿度をモニタリングし、急激な変化があった場合に通知を送る仕組みです。

特に、冬場の低体温症や夏場の熱中症を防ぐための予防策として効果的です。

設置も簡単で、日常生活に自然に溶け込むため、気軽に導入できるのが魅力です。

見守り用カメラは高齢者の自宅内の様子を映像で確認できるグッズです。

例えば、「パナソニック」の見守りカメラシリーズは、動体検知や音声の双方向通信機能を備えています。

これにより、遠くに住んでいる家族もリアルタイムで映像を確認し、異常があればすぐに対応できる仕組みです。

また、カメラが異常を検知すると自動で通知が送られるため日常的に監視する必要がなく安心です。

プライバシーを考慮した設置方法や時間帯に合わせてカメラの作動を制限する機能もありますので、負担を感じることなく活用できます。

参考:パナソニックHP

スマート家電は、日常の生活行動を記録し、異常が発生した場合に通知を送るシステムを備えています。

例えば、スマート照明やスマートコンセントは、高齢者がいつ電気を点けたか、家電を使ったかを遠隔で確認できるため、定期的な行動パターンに異常がないかを把握することが可能です。

また、「AmazonEcho」や「Google Home」などのスマートスピーカーを通じて、定期的に声かけを行うことで、異常時に応答がない場合に家族へ通知が届く仕組みもあります。

スマート家電を活用することで、簡単に高齢者の安否確認ができ、離れて暮らす家族に安心を提供します。Amazon EchoGoogle Home

高齢者の安否確認を支援するために、多くの自治体ではさまざまなサービスが提供されています。

地域の支援や自治体推奨のセンサー導入など、手軽に利用できる方法が充実しているため、住んでいる地域のサポートを上手に活用することが大切です。

ここでは、自治体の高齢者安否確認サービスの活用方法について具体的な手続きや事例を紹介します。

多くの自治体では高齢者の安否確認をサポートするための見守りサービスや支援プログラムが用意されています。

これらのサービスを利用するためには、地域の福祉窓口や介護保険窓口に相談し、必要な手続きを行うことが一般的です。

手続きには、対象となる高齢者の情報や見守りサービスの詳細な内容を確認するための申請書類の提出が必要です。

また見守りサービスには、訪問型の見守りやセンサーやカメラを利用した遠隔での安否確認など、自治体ごとに異なる種類が提供されているためニーズに合ったサービスを選ぶことが大切です。

申請後、自治体の担当者が訪問してサービス開始までの流れを説明してくれるケースも多く、スムーズに利用開始できるようサポートしてくれます。

自治体によっては高齢者の自宅にセンサーを設置することを推奨している地域もあります。

例えば、人感センサーやドアの開閉を感知するセンサーを設置し、異常があれば家族や関係者に通知が届く仕組みが導入されています。

これにより、日常生活での行動パターンに異常がないかを自動で監視し、孤独死のリスクを減らすことができます。

このようなセンサーの設置には、自治体からの補助金が適用されるケースも多く、経済的負担を軽減しながら導入できるのがメリットです。

自治体が推奨するセンサーを導入することで、より安心して高齢者を見守る環境を整えることができます。

数あるサービスの中でも、高齢者の安否確認に特におすすめなのがIoT技術を活用した見守りサービス「Mimamo(ミマモ)」です。

Mimamoは、生活スタイルに合わせた柔軟な見守り方法が選択でき、異常時の早期発見ができるよう、見守りサービスを提供しています。

ここでは、Mimamoの具体的な特徴とメリットを詳しくご紹介します。

Mimamo(ミマモ)は、IoT技術を活用した見守りサービスで、異常検知時に事前に設定した通知先へアラートを出し、早期発見に繋げられる仕組みとなっています。

例えば、IoT電球やセンサーが自宅内の人の動きを感知し、異常があれば家族や関係者(事前に設定した通知先)へ通知が送られます。

電球が一定時間点灯しない場合やセンサーが動きを感知しないときに異常を知らせる仕組みが整っており、孤独死や事故のリスクを大幅に軽減できます。

また、設置も簡単で、高齢者の生活に自然に溶け込むため、無理なく見守りを行うことが可能です。

Mimamo(ミマモ)の大きな魅力は初期費用が無料である点です。

通常の見守りサービスでは初期設定やデバイスの購入に高額な費用がかかることがありますが、Mimamoではその負担がありません。

また、Wi-Fiも不要で利用できるため、ネット環境が整っていない家庭でも気軽に導入できるのが特徴です。

月々の利用料金もリーズナブルで、家族や不動産管理会社・オーナーにとって経済的な負担が少ない点も大きなメリットです。

低コストでありながら、しっかりとした見守り機能が提供されるため、多くの方におすすめできるサービスです。

高齢者の安否確認は、一人暮らしの方やそのご家族にとって、非常に重要な課題です。

この記事では、安否確認に役立つセンサーやカメラ、アプリを使った見守りサービスや、市販のグッズ、自治体のサポートなど、さまざまな方法をご紹介しました。

高齢者の安全を守るために、適切な見守り方法を導入して、安心できる生活環境を整えていきましょう。